富士にAIが止まらない! 第2話

使用したAI

ChatGPT

第2話「ヒルズ族、未来と出会う」

2005年1月某日、六本木ヒルズ。

冬の乾いた空気がビル群に吸い込まれていく中、その最上階フロアで、ライブドアの社長・堀江貴文は部下から報告を受けていた。

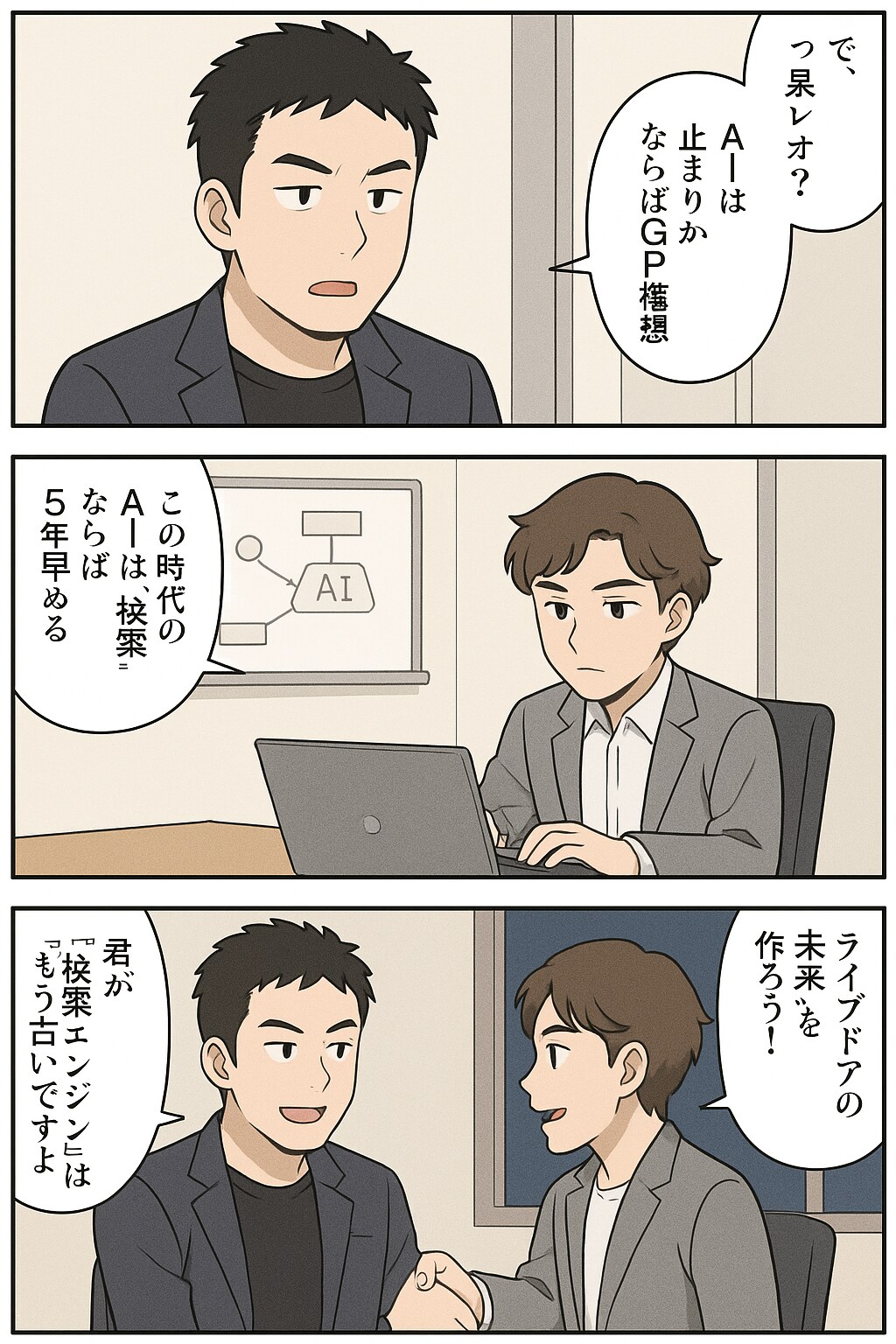

「それで?小泉レオってやつは何者なんだ?」

資料をテーブルに叩きつけるように置きながら、堀江は問いかけた。

「IQ190、東京の高校に籍だけ置いてる状態です。家族も不明……英語、日本語、中国語の読み書きが可能で、なぜかアメリカのAI学会に論文を匿名で出している形跡があります」

「実績は?」

「“検索エンジンを超える言語処理システム”の設計構想を一人でまとめてまして…その内容が──正直、意味不明です。ただ……天才です。間違いなく」

堀江は眉をひそめたが、口元にはかすかな笑みが浮かんでいた。

「いいね。俺の好物だ、そういう“訳のわからない天才”ってのは」

⸻

ライブドア社内の一室。

仮設会議室にはホワイトボードとPC。部屋の片隅では、ジャケットを脱いだレオが静かにキーボードを叩いていた。

「この時代、自然言語処理はまだパターンマッチングと確率論に留まってる……GPTに繋がる“自己教師型”なんて、誰も想像すらしてない」

彼のノートには、Transformerの前身となる構造やAttentionの概念がびっしりと書き込まれていた。

それは、**未来から持ち込まれた「知識の爆弾」**だった。

──この時代で生まれた者なら到底たどり着けない場所から、レオは来た。

「つまり、俺がやるべきことは一つ。未来を、早めることだ」

そこへ、ドアが開いた。

「やあ、君が“小泉レオ”くんか。見た目は……ずいぶん若いな」

現れたのは、Tシャツにジャケットというラフな格好の堀江貴文。だが、その目は鋭く、相手の才能を一瞬で見抜く野生的な直感を孕んでいた。

レオはPCの電源を落とし、立ち上がる。

「堀江さん。“検索”は時代遅れです。これからは“対話”です」

堀江の眉が動いた。

「……なんだそれ。“対話”ってのは、俺とテレビ局の間でやってるアレのことか?」

「いえ、AIとの対話です。人間の言語を、コンピュータが“理解する”時代が来ます」

その瞬間、堀江の口元がにやりと歪んだ。

「いいね。……ライブドアの未来を、君と一緒に作ろう」

二人は強く握手を交わした。

⸻

そのころ、お台場・フジテレビ本社では、会長・日枝久が執務室で怒りを露わにしていた。

「AI?IT?ふざけた子供の遊びに、我がフジが屈するか!」

「し、しかし社長……YouTubeという動画サービスがアメリカで──」

「黙れ。テレビは“電波”だ。“免許”がある限り、奴らのような成り上がりが触れていい世界ではない!」

だが、その“電波の帝国”も、足元から揺れ始めていた。堀江とレオの手によって。

⸻

その夜、東京タワーを見上げるレオの横顔が、街灯に照らされていた。

隣には、一人の女性記者。朝日新聞・経済部の若手、南雲綾香。彼女は取材でレオと出会い、興味を持ち始めていた。

「なぜ日本に?なぜ2005年に、AIを?」

レオは少し間を置いてから、答えた。

「この時代には、“問い”が足りない。

みんな“正解”を求めてるのに、“考える”ことをしない。

だから、AIを作る。“対話”から始まる革命を」

彼の目に映っていたのは、ビル群でもテレビでもなく──人の心だった。

2005年1月某日、六本木ヒルズ。

冬の乾いた空気がビル群に吸い込まれていく中、その最上階フロアで、ライブドアの社長・堀江貴文は部下から報告を受けていた。

「それで?小泉レオってやつは何者なんだ?」

資料をテーブルに叩きつけるように置きながら、堀江は問いかけた。

「IQ190、東京の高校に籍だけ置いてる状態です。家族も不明……英語、日本語、中国語の読み書きが可能で、なぜかアメリカのAI学会に論文を匿名で出している形跡があります」

「実績は?」

「“検索エンジンを超える言語処理システム”の設計構想を一人でまとめてまして…その内容が──正直、意味不明です。ただ……天才です。間違いなく」

堀江は眉をひそめたが、口元にはかすかな笑みが浮かんでいた。

「いいね。俺の好物だ、そういう“訳のわからない天才”ってのは」

⸻

ライブドア社内の一室。

仮設会議室にはホワイトボードとPC。部屋の片隅では、ジャケットを脱いだレオが静かにキーボードを叩いていた。

「この時代、自然言語処理はまだパターンマッチングと確率論に留まってる……GPTに繋がる“自己教師型”なんて、誰も想像すらしてない」

彼のノートには、Transformerの前身となる構造やAttentionの概念がびっしりと書き込まれていた。

それは、**未来から持ち込まれた「知識の爆弾」**だった。

──この時代で生まれた者なら到底たどり着けない場所から、レオは来た。

「つまり、俺がやるべきことは一つ。未来を、早めることだ」

そこへ、ドアが開いた。

「やあ、君が“小泉レオ”くんか。見た目は……ずいぶん若いな」

現れたのは、Tシャツにジャケットというラフな格好の堀江貴文。だが、その目は鋭く、相手の才能を一瞬で見抜く野生的な直感を孕んでいた。

レオはPCの電源を落とし、立ち上がる。

「堀江さん。“検索”は時代遅れです。これからは“対話”です」

堀江の眉が動いた。

「……なんだそれ。“対話”ってのは、俺とテレビ局の間でやってるアレのことか?」

「いえ、AIとの対話です。人間の言語を、コンピュータが“理解する”時代が来ます」

その瞬間、堀江の口元がにやりと歪んだ。

「いいね。……ライブドアの未来を、君と一緒に作ろう」

二人は強く握手を交わした。

⸻

そのころ、お台場・フジテレビ本社では、会長・日枝久が執務室で怒りを露わにしていた。

「AI?IT?ふざけた子供の遊びに、我がフジが屈するか!」

「し、しかし社長……YouTubeという動画サービスがアメリカで──」

「黙れ。テレビは“電波”だ。“免許”がある限り、奴らのような成り上がりが触れていい世界ではない!」

だが、その“電波の帝国”も、足元から揺れ始めていた。堀江とレオの手によって。

⸻

その夜、東京タワーを見上げるレオの横顔が、街灯に照らされていた。

隣には、一人の女性記者。朝日新聞・経済部の若手、南雲綾香。彼女は取材でレオと出会い、興味を持ち始めていた。

「なぜ日本に?なぜ2005年に、AIを?」

レオは少し間を置いてから、答えた。

「この時代には、“問い”が足りない。

みんな“正解”を求めてるのに、“考える”ことをしない。

だから、AIを作る。“対話”から始まる革命を」

彼の目に映っていたのは、ビル群でもテレビでもなく──人の心だった。

呪文

入力なし