打ち上げ花火、上から見るか 中から見るか

使用したAI

Stable Diffusion XL

ヨゾラ ハナビは15の夏、人のいない教室の片隅で、自分の進路に思い悩んでいた。

これからの時代、手に職をつけたほうがいい、と友人にアドバイスされ、

資格スクールの資料を取り寄せたまでは良かった。

だが、いざ資料を机に並べてみると、その多種多様さにハナビは圧倒されていた。

世の中にはなんとたくさんの資格があり、たくさんの仕事があるのか。

そこには中学生のハナビが知らない世界が広がっていて、その先には無数の人生がある。そう思うと、畏敬の念さえ浮かんでくる。

ハナビは高鳴る胸で資料を開くと、数多の資格の説明を一文逃さず読み込んでいった。時が立つのも忘れ、気になる資格をノートにピックアップしていく。こんなに集中したのはいつ以来だろう。受験勉強だってこれぐらい真面目にやったら、第一志望も狙えるかもしれない。だがハナビといえば、関心のないことにはまったく集中できない性質で、おかげで英語も数学もボロボロだった。これでは進学校に進み、一流大学を経て大企業に就職、という両親の希望は叶えられそうにない。だからこその、手に職なのだった。

夏の日差しで明るかった教室に夕闇の影がさすころ、やっとハナビは狙う資格を、2つに絞り込んでいた。

さあ、どちらの資格を取得したものか?

Aパート(1枚目、2枚目)

ハナビは、散々思い悩んだ末、「操縦士免許」を取ることに決めた。だって、空は自由だから。17歳で「自家用操縦士」の資格を取得し、高校卒業後は航空運送の会社に就職した。18歳で「事業用操縦士」の資格も取ると、毎日空を飛んだ。

AIが科学技術の急速な発展を促した現代では、反重力物資によりエンジンなしでも空を飛ぶことができるようになった。おかげで、ちょっとしたハングライダー程度でも高速かつ安全に移動ができる。速度を求めなければ、体一つで浮かび上がることだってできる。

その日、ハナビはいつもの配送(Amazonesのまごころ手渡し便)をこなしながら、隅田川の上空を飛んでいた。今日は花火大会だ。花火の轟音が空気を震わせ、上空のハナビにも大きな振動が伝わってくる。お腹の底まで震えるようなビリビリを感じながら、ハナビは高度を3,000mに固定する。花火の高度はせいぜい700~800mだから、この高さであれば地上にいるよりも安全な距離だ。色とりどりの花火が隅田川の上空を飾り、ハナビは仕事を忘れてそれを眺めていた。

(やっぱり花火って綺麗だな。もしあの夏、あっちの仕事を選んでたら、私もあそこにいたのかな……)

Bパート(3枚目~6枚目)

ハナビは、散々思い悩んだ末、「危険物取扱者」を取ることに決めた。だって、ハナビは花火だから。「危険物取扱者」に年齢制限はないので、ハナビはすぐに勉強を初めてまず乙種四類をとり、それから2年後には甲種を取得した。その資格を持ってハナビは花火職人に弟子入すると、「火薬類製造保安責任者」、「火薬類取扱保安責任者」、「火薬類直接運搬責任者」の資格も修め、名実ともに花火職人としての一歩を歩みだした。

その日、ハナビは初めての現場担当者として、隅田川に来ていた。隅田川の花火の歴史は遡れば江戸時代という由緒ある催しで、このイベントを楽しみに訪れる人たちの数は毎年100万人近いと言われる。かくいうハナビの両親も結婚前にデートで来たとかで、その晩に仕込んだから、ハナビという命名になったとか、人には知られたくない事実もある。今日も、ハナビの晴れ舞台を見たいということで、両親も観覧に来ているはずだ。

ハナビが花火職人になりたいと言ったとき、両親は猛反発した。そんな安定しない職業はだめだ、将来お金がなくて苦しむのは自分だと。両親を説得してくれたのは、花火職人の源さんだった。

「お父さん、お母さん。花火職人ってのは確かに危険な仕事で、安定もしてねぇ。一年せっせと花火を作ったり、体を鍛えて準備しても、雨一つで仕事が流れちまう。

でもねぇ、花火を打ち上げて見る景色ってのは、そりゃあいいもんでね。川辺中を埋め尽くした人々が目を輝かせてこっちを一心に見てんだ。儂ら大層な人間じゃねえが、こんな沢山の人に幸せを配れるって思うと、そりゃ何にも代え難ぇもんですよ。

お宅の娘さん、ハナビちゃんもね、儂のところに来て、人を幸せにする仕事をしたいって言うんですよ。それを中学生のとき決めたって言うんだ。勉強が疎かでいいとは言わんが、そういう温かいもんに根ざした決心ってのは、大事にしてやらにゃならんのじゃないですか。それに娘さん、体が丈夫で軽い。花火職人向きです。どうかしばらくの間でも、娘さんを見守ってやってくれんですか」

夏の夜は蒸し暑い。

隅田川の花火を楽しみに集まった人の波をみて、ハナビは緊張に身を硬くしていた。

自分にうまく出来るだろうか? 大失敗して、みんなをがっかりさせてしまわないだろうか。

そのとき、源さんがハナビの肩を叩いていった。

「心配すんな、おまえさん、この1年しっかり取り組んできたじゃねえか。がんばってきたことをやるだけだ。体が覚えとるよ」

「はい、師匠!」

ハナビは強く返事をすると、担当する打ち上げ台に向かい、筒の中に体を沈めた。周りに並んだ筒の先からは、それぞれの担当者が顔を覗かせている。みな真剣な面持ちで花火大会開始を待っている。筒の中は驚くほど静寂で、それがいつものように、ハナビに覚悟を決めさせる。

「行くよハナビ、上がるよ!」

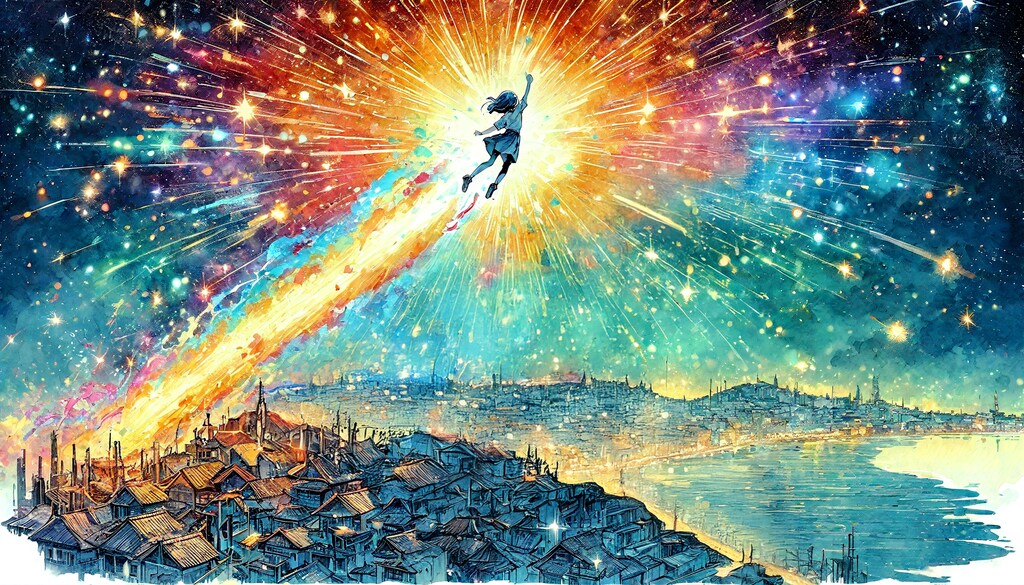

ハナビが自分に言い聞かせたそのとき、ハナビのすぐ隣の筒から、1発目の花火が若い娘とともに打ち上げられ、ヒュウという風切音を響かせて空へ駆け上っていった。花火大会が始まったのだ。

激しい衝撃がハナビの足元から脳天に突き抜け、一瞬でハナビは中空へと射出されていた。空気抵抗が顔面に強い圧をかけてくる。しかし鍛え上げたハナビの肉体はそれに耐える。ハナビは左右に首を振って、3次元の位置関係を瞬時に把握する。正しい方角に射出されていることを確認して、体に結わえ付けられた火薬筒の発射に備える。みるみる高度を上げていくハナビと花火。高度600m地点で射出されたエネルギーと重力が相殺し、運動エネルギーが0になる。

その瞬間を見逃さず、ハナビは火薬筒ひとつひとつから伸びた紐を順次引いていく。適当ではいけない。計算された速度と順番で紐を引く。解き放たれた火薬玉がハナビを中心に四方八方へと打ち出され、猛烈な勢いでハナビから離れていく。

そして鮮やかな赤い火花が、隅田川の空を染めた。ハナビからはその形を捉えることはできないが、空を見上げた人々からは、はっきりとした形が浮かび上がった。それはハートの形。いわゆる型物と言われる花火の種類だ。

ハートマークは寸分たがわず、左右均等にその柔らかい曲線を披露していた。

「やったじゃねぇか……!」

源さんが感嘆の息を吐く。

天空を彩る花火の鮮やかな形は、花火職人の空中での正確なコントロールがあればこそ。ハナビは見事に一発、華を咲かせた。

射出フェーズが完了し、ハナビは着水フェーズへと移行していた。着水後は速やかに次点の火薬筒を身に纏い、再び空に上がらなければならない。なにせ本大会の花火の数は2万発。それを千人そこらの現場担当者で回すのだから、単純計算でも20回は打ち上がることになる。

自身の1発目であるハート型をハナビは確認できないが、群衆の熱気は確かに届き、ハナビに手応えを与えていた。うまくできたはず……。少しだけホッとして、落下姿勢で真上を仰いだとき、ずっと上空に、隅田川を横切っていくハングライダーの影が見えた。

そのハングライダーは悠々と、百花繚乱の花火の絨毯を下に、スカイツリーのほうへ進んでいく。

(空を自由に飛ぶって気持ちいいだろうな。もしあの夏、あっちの仕事を選んでたら、私もあそこにいたのかな……)

これからの時代、手に職をつけたほうがいい、と友人にアドバイスされ、

資格スクールの資料を取り寄せたまでは良かった。

だが、いざ資料を机に並べてみると、その多種多様さにハナビは圧倒されていた。

世の中にはなんとたくさんの資格があり、たくさんの仕事があるのか。

そこには中学生のハナビが知らない世界が広がっていて、その先には無数の人生がある。そう思うと、畏敬の念さえ浮かんでくる。

ハナビは高鳴る胸で資料を開くと、数多の資格の説明を一文逃さず読み込んでいった。時が立つのも忘れ、気になる資格をノートにピックアップしていく。こんなに集中したのはいつ以来だろう。受験勉強だってこれぐらい真面目にやったら、第一志望も狙えるかもしれない。だがハナビといえば、関心のないことにはまったく集中できない性質で、おかげで英語も数学もボロボロだった。これでは進学校に進み、一流大学を経て大企業に就職、という両親の希望は叶えられそうにない。だからこその、手に職なのだった。

夏の日差しで明るかった教室に夕闇の影がさすころ、やっとハナビは狙う資格を、2つに絞り込んでいた。

さあ、どちらの資格を取得したものか?

Aパート(1枚目、2枚目)

ハナビは、散々思い悩んだ末、「操縦士免許」を取ることに決めた。だって、空は自由だから。17歳で「自家用操縦士」の資格を取得し、高校卒業後は航空運送の会社に就職した。18歳で「事業用操縦士」の資格も取ると、毎日空を飛んだ。

AIが科学技術の急速な発展を促した現代では、反重力物資によりエンジンなしでも空を飛ぶことができるようになった。おかげで、ちょっとしたハングライダー程度でも高速かつ安全に移動ができる。速度を求めなければ、体一つで浮かび上がることだってできる。

その日、ハナビはいつもの配送(Amazonesのまごころ手渡し便)をこなしながら、隅田川の上空を飛んでいた。今日は花火大会だ。花火の轟音が空気を震わせ、上空のハナビにも大きな振動が伝わってくる。お腹の底まで震えるようなビリビリを感じながら、ハナビは高度を3,000mに固定する。花火の高度はせいぜい700~800mだから、この高さであれば地上にいるよりも安全な距離だ。色とりどりの花火が隅田川の上空を飾り、ハナビは仕事を忘れてそれを眺めていた。

(やっぱり花火って綺麗だな。もしあの夏、あっちの仕事を選んでたら、私もあそこにいたのかな……)

Bパート(3枚目~6枚目)

ハナビは、散々思い悩んだ末、「危険物取扱者」を取ることに決めた。だって、ハナビは花火だから。「危険物取扱者」に年齢制限はないので、ハナビはすぐに勉強を初めてまず乙種四類をとり、それから2年後には甲種を取得した。その資格を持ってハナビは花火職人に弟子入すると、「火薬類製造保安責任者」、「火薬類取扱保安責任者」、「火薬類直接運搬責任者」の資格も修め、名実ともに花火職人としての一歩を歩みだした。

その日、ハナビは初めての現場担当者として、隅田川に来ていた。隅田川の花火の歴史は遡れば江戸時代という由緒ある催しで、このイベントを楽しみに訪れる人たちの数は毎年100万人近いと言われる。かくいうハナビの両親も結婚前にデートで来たとかで、その晩に仕込んだから、ハナビという命名になったとか、人には知られたくない事実もある。今日も、ハナビの晴れ舞台を見たいということで、両親も観覧に来ているはずだ。

ハナビが花火職人になりたいと言ったとき、両親は猛反発した。そんな安定しない職業はだめだ、将来お金がなくて苦しむのは自分だと。両親を説得してくれたのは、花火職人の源さんだった。

「お父さん、お母さん。花火職人ってのは確かに危険な仕事で、安定もしてねぇ。一年せっせと花火を作ったり、体を鍛えて準備しても、雨一つで仕事が流れちまう。

でもねぇ、花火を打ち上げて見る景色ってのは、そりゃあいいもんでね。川辺中を埋め尽くした人々が目を輝かせてこっちを一心に見てんだ。儂ら大層な人間じゃねえが、こんな沢山の人に幸せを配れるって思うと、そりゃ何にも代え難ぇもんですよ。

お宅の娘さん、ハナビちゃんもね、儂のところに来て、人を幸せにする仕事をしたいって言うんですよ。それを中学生のとき決めたって言うんだ。勉強が疎かでいいとは言わんが、そういう温かいもんに根ざした決心ってのは、大事にしてやらにゃならんのじゃないですか。それに娘さん、体が丈夫で軽い。花火職人向きです。どうかしばらくの間でも、娘さんを見守ってやってくれんですか」

夏の夜は蒸し暑い。

隅田川の花火を楽しみに集まった人の波をみて、ハナビは緊張に身を硬くしていた。

自分にうまく出来るだろうか? 大失敗して、みんなをがっかりさせてしまわないだろうか。

そのとき、源さんがハナビの肩を叩いていった。

「心配すんな、おまえさん、この1年しっかり取り組んできたじゃねえか。がんばってきたことをやるだけだ。体が覚えとるよ」

「はい、師匠!」

ハナビは強く返事をすると、担当する打ち上げ台に向かい、筒の中に体を沈めた。周りに並んだ筒の先からは、それぞれの担当者が顔を覗かせている。みな真剣な面持ちで花火大会開始を待っている。筒の中は驚くほど静寂で、それがいつものように、ハナビに覚悟を決めさせる。

「行くよハナビ、上がるよ!」

ハナビが自分に言い聞かせたそのとき、ハナビのすぐ隣の筒から、1発目の花火が若い娘とともに打ち上げられ、ヒュウという風切音を響かせて空へ駆け上っていった。花火大会が始まったのだ。

激しい衝撃がハナビの足元から脳天に突き抜け、一瞬でハナビは中空へと射出されていた。空気抵抗が顔面に強い圧をかけてくる。しかし鍛え上げたハナビの肉体はそれに耐える。ハナビは左右に首を振って、3次元の位置関係を瞬時に把握する。正しい方角に射出されていることを確認して、体に結わえ付けられた火薬筒の発射に備える。みるみる高度を上げていくハナビと花火。高度600m地点で射出されたエネルギーと重力が相殺し、運動エネルギーが0になる。

その瞬間を見逃さず、ハナビは火薬筒ひとつひとつから伸びた紐を順次引いていく。適当ではいけない。計算された速度と順番で紐を引く。解き放たれた火薬玉がハナビを中心に四方八方へと打ち出され、猛烈な勢いでハナビから離れていく。

そして鮮やかな赤い火花が、隅田川の空を染めた。ハナビからはその形を捉えることはできないが、空を見上げた人々からは、はっきりとした形が浮かび上がった。それはハートの形。いわゆる型物と言われる花火の種類だ。

ハートマークは寸分たがわず、左右均等にその柔らかい曲線を披露していた。

「やったじゃねぇか……!」

源さんが感嘆の息を吐く。

天空を彩る花火の鮮やかな形は、花火職人の空中での正確なコントロールがあればこそ。ハナビは見事に一発、華を咲かせた。

射出フェーズが完了し、ハナビは着水フェーズへと移行していた。着水後は速やかに次点の火薬筒を身に纏い、再び空に上がらなければならない。なにせ本大会の花火の数は2万発。それを千人そこらの現場担当者で回すのだから、単純計算でも20回は打ち上がることになる。

自身の1発目であるハート型をハナビは確認できないが、群衆の熱気は確かに届き、ハナビに手応えを与えていた。うまくできたはず……。少しだけホッとして、落下姿勢で真上を仰いだとき、ずっと上空に、隅田川を横切っていくハングライダーの影が見えた。

そのハングライダーは悠々と、百花繚乱の花火の絨毯を下に、スカイツリーのほうへ進んでいく。

(空を自由に飛ぶって気持ちいいだろうな。もしあの夏、あっちの仕事を選んでたら、私もあそこにいたのかな……)

呪文

入力なし